咳嗽就诊酿悲剧,调赔机制破医患困局

就诊情况

2024年6月12日,61岁的廖某到村卫生站就诊。

肌注治疗后患者无不适便自行回家,3小时后患者在家中突发倒地,经120抢救无效离世。

纠纷发生

这场突如其来的变故,让家属悲痛欲绝,认为是卫生站诊治不当致人死亡,当晚便组织家属到卫生站围堵医生讨要说法。

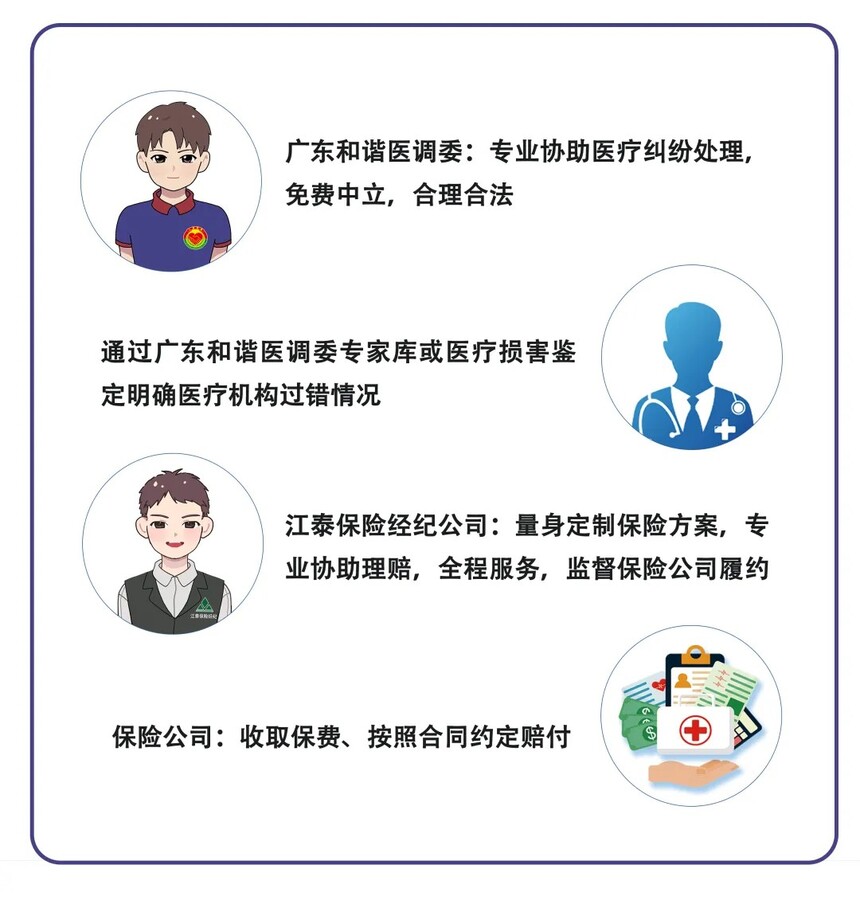

广东和谐医调委接到报案后,迅速赶到现场,进行医疗纠纷引导和政策宣贯,最终家属同意通过医调委解决纠纷。

尸检揭秘:心脏病成“元凶”

由于廖某在家中死亡,死因不明,调解员向家属介绍尸检明确死因的重要性,最终家属同意尸检。尸检结果显示,廖某符合因患冠状动脉粥样硬化性心脏病致急性心功能障碍而死亡。

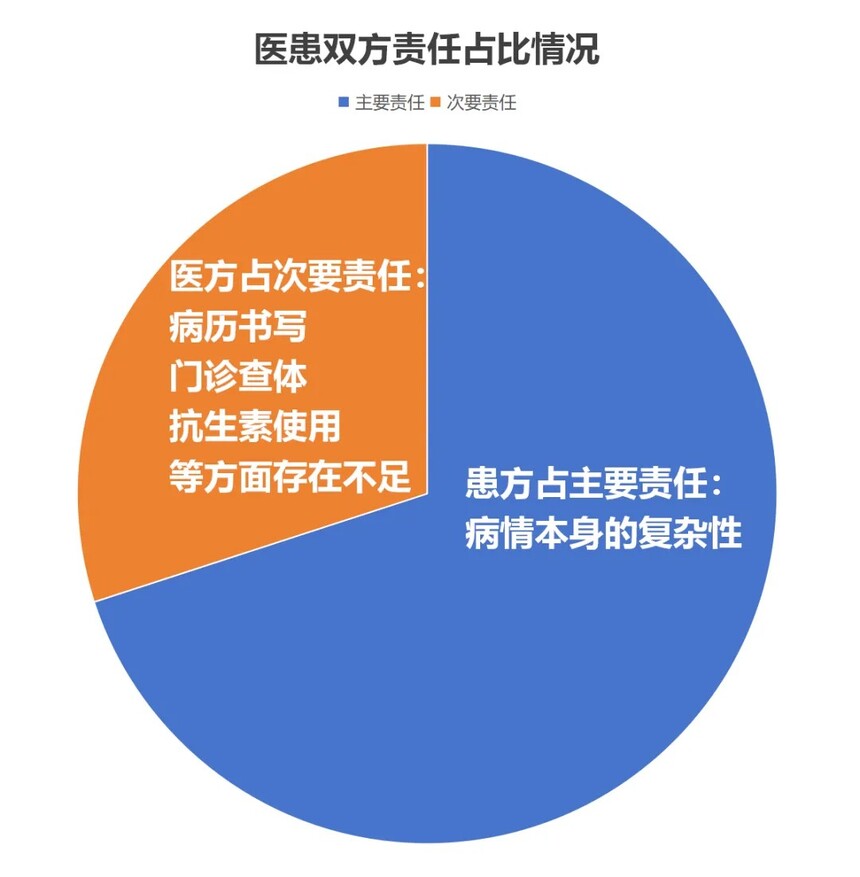

医疗纠纷:责任如何划分?

医疗纠纷并非普通民事纠纷,需通过专业客观的分析定责程序。经医调委沟通后,家属决定通过医疗损害鉴定明确责任。医疗损害鉴定结果显示,医方存在以下不足:

1.病历书写欠规范。医方未书写正规的门诊病历记录,未记录患者的“现病史”和“既往史”,未对老年患者进行相关风险告知。

2.门诊查体欠完善。医方未测量体温、未行胸部检查及心肺听诊,未行相关病历记录。

3.抗生素使用指征欠明确。患者主诉未提及发热,医方未测体温及未行血常规检查情况下,就给患者肌注抗生素和糖皮质激素,违反了诊疗常规。肌注药物没有立即引起过敏反应,但现有资料不能排除迟发性药物不良反应造成“眩晕、步履不稳、震颤、抽搐”,诱发冠状动脉粥样硬化性心脏病;“引起心肌抑制,呼吸衰竭等”,并导致急性心功能障碍而突发死亡的可能性。

患者因患有严重的心脏疾病而突发死亡,其病情本身复杂性是本次事件经过的主要原因。但卫生站的不足在损害后果的发生和进展过程中起到了一定的诱发、促进和加重作用,是次要原因。

调解实录:巨额索赔如何化解?

医调委根据鉴定报告并按照人身损害赔偿标准核算患方损失情况,据此进行调解工作,经过多次沟通和专业解释,最终医患双方达成共识,以21万元的赔偿金额签署了调解协议。

保险理赔:风险转嫁,高效赔付

值得庆幸的是,卫生站在案件发生前2个月就加入了人民调解与医疗责任险相结合机制,投保了医疗责任保险。医患双方签署调解协议后,江泰保险经纪公司迅速启动理赔程序,由于赔偿金额较高,卫生站较难先行支付赔偿款,江泰保险经纪公司立即协调保险公司将赔偿款直接支付到患者妻子账户。

案例启示及风险防范建议

1.尸检的重要性

尸检是明确患者真正死因的核心手段,区分是疾病自然进展、医疗过错,还是其他偶发因素所导致的死亡。对于患方来说,尸检是追求公正的基石;对于医方来说,尸检是自证清白的途径。

发生涉及死亡的医疗纠纷后,医疗机构应当在患者死亡48小时内(具备尸体冷冻条件的7日内)主动履行尸检告知义务,为后续调解、鉴定或诉讼程序奠定科学基础,彰显医疗机构维护患者权益与规范执业的双重担当。

2.分清责任再谈赔偿的重要性

《民法典》第1218条明确,医疗损害责任以“过错”为前提,司法实践中也是明确医方过错与患者损害的因果关系,才能计算赔偿金额。医疗纠纷的本质是“责任之争”,而非“金额之争”。只有通过科学、客观的责任划分,才能让赔偿真正回归法律与医学的理性框架。

发生医疗纠纷后,医疗机构面对患方既不能回避或推脱,也不能简单粗暴承认过错或承诺赔偿,而是应当引导患方依法依规处理医疗纠纷,分清责任再谈赔偿,理性处理纠纷,维护医患双方合法权益。

结语

医疗纠纷的发生往往给医患双方带来巨大困扰,医疗机构可通过人民调解和医疗责任险机制的结合,有效化解纠纷,减轻经济负担,同时促进医疗服务的持续改进。希望各基层医疗机构能够从中案例中吸取教训,加强风险管理,提升服务质量,共同营造和谐的医患关系。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣